Mit Tagebüchern über Biodiversität nachdenken

Es gibt viele Gründe, ein Tagebuch zu schreiben. Im Prozess des Schreibens lassen wir unsere Gedanken und unser Verhalten zu dem Erlebten noch einmal Revue passieren. Dadurch können wir komplizierte Gefühle ordnen und Klarheit in unseren Gedanken schaffen. Wir verstehen uns besser und bauen im besten Fall eine reflektierte Verbindung zu uns auf – zumindest in der Theorie.

Denken Sie einmal kurz nach: Haben Sie schon einmal ein Tagebuch geschrieben? Aus welchen Gründen haben Sie das gemacht? Was hat das Tagebuchschreiben mit Ihnen gemacht?

In unserem von der VolkswagenStiftung geförderten Forschungsprojekt „Von der Einsicht zu(m) Handeln. Nachdenklichkeit, alltägliche Lebensführung und sozial-ökologische Transformation“ lassen wir Probanden Tagebücher zur Biodiversität schreiben. So möchten wir herausfinden, was die Menschen in ihrem Alltag unter Biodiversität verstehen und in welchen alltäglichen Situationen sie mit Biodiversität konfrontiert sind. Zudem untersuchen wir, inwiefern sich durch das Tagebuchschreiben die Haltung der Probanden und Probandinnen zu Biodiversität verändert.

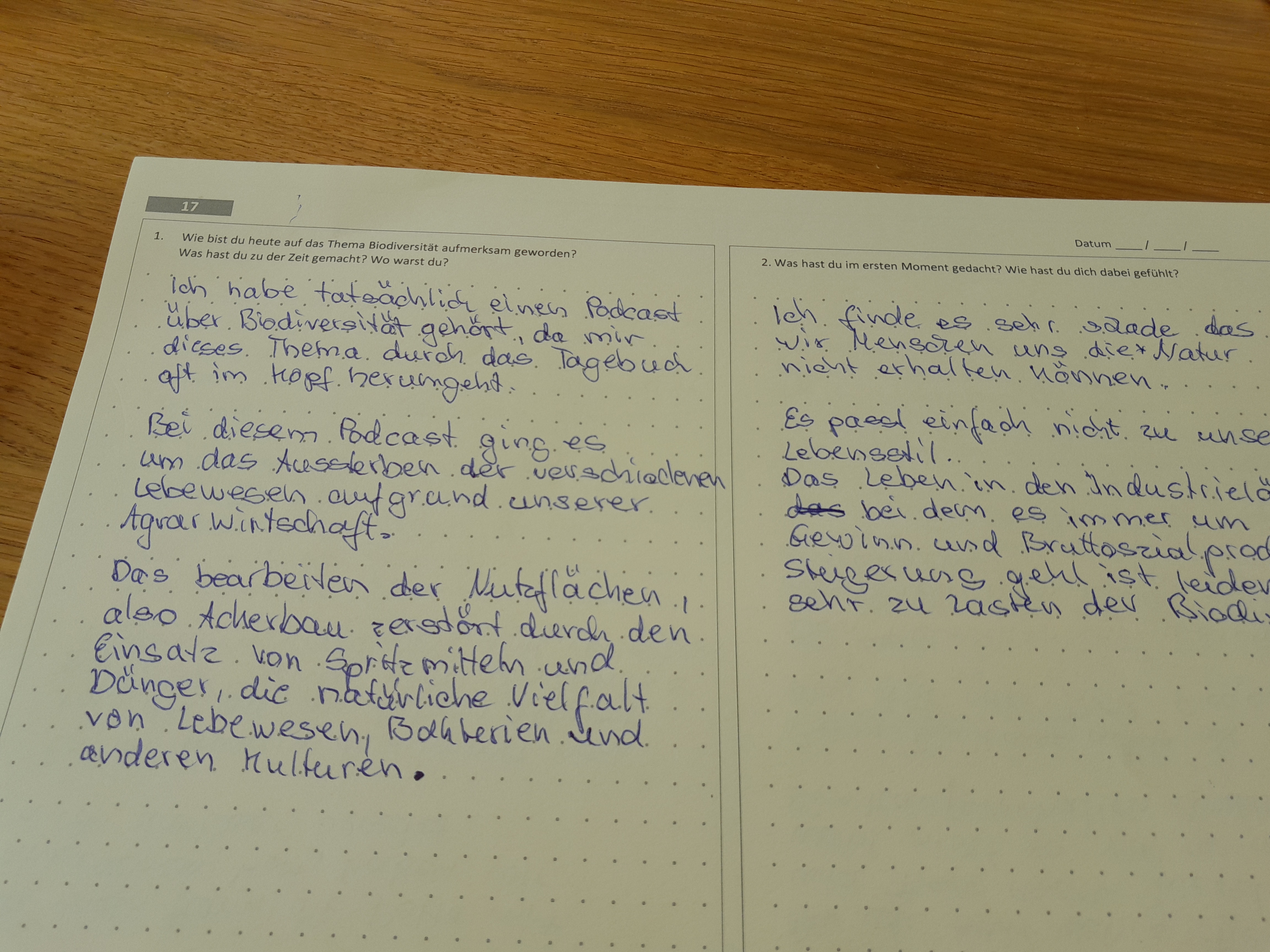

Unsere Tagebücher sind allerdings keine einfachen weißen Notizbücher, die ausgefüllt werden.

Um gezielter auf unsere Forschungsfragen aus dem Projekt Antworten zu erhalten, haben wir im Vorfeld Leitfragen entwickelt und sie in die Kopfzeile des Tagebuchs gedruckt.

Bei den Fragen handelt es sich um „Reflexionsangebote“ wie beispielsweise „Wie bist du heute auf das Thema Biodiversität aufmerksam geworden?"

Um besser zu verstehen, in welchen Kontexten das Thema Biodiversität im Alltag vorkommt haben wir auch Fragen gestellt wie: Was hast du zu der Zeit gemacht? Wo warst du?” oder „Was hast du im ersten Moment gedacht? Wie hast du dich gefühlt?” „Was hat das bei dir ausgelöst?".

Mithilfe der Tagebücher konnten wir bislang verschiedene Forschungsfragen beantworten.

Der Bezug zur Biodiversität im Alltag der Menschen ist vielfältig. Verbindungslinien werden insbesondere zu Pflanzen und Tieren gezogen, allem voran zu Insekten wie Mücken oder Spinnen sowie zu Säugetieren. Aber auch Rituale wie der Weihnachts- oder Maibaum und Urlaubserinnerungen werden mit Biodiversität verknüpft.

Außerdem erfahren wir etwas über die Routinen, über die täglichen Praktiken und Gewohnheiten, die im Alltag der Menschen Bezüge zur Biodiversität schaffen. Beispiele hierfür sind das Freizeitverhalten, etwa das Gärtnern im Schrebergarten, Spaziergänge mit Blick auf nachbarschaftliche Gärten oder Picknicks im Park, bei denen sich eine Spinne auf die Decke gesellt.

Wir können auch sehen, dass das Tagebuchschreiben die Haltung zu Biodiversität im Alltag verändert. Wir konnten zeigen, dass das Tagebuchschreiben einen Impuls setzt, zum Nachdenken anregt und dazu führt, die eigene Lebenswelt mit dem Fokus auf Biodiversität zu betrachten. Diese und andere Haltungsveränderungen fassen wir unter dem Begriff „subjektive Mikrotransformation“ zusammen, um den Prozess zu erklären, der durch das Tagebuchschreiben in Gang gesetzt wird.

In der Soziologie gibt es das Konzept des „Framings“ (Goffman, 1974). Ein Framing ist ein unbewusstes Deutungsschema, das sich darauf auswirkt, wie Menschen ihre Umwelt interpretieren. Das Framing funktioniert im Alltag wie ein Bilderrahmen, der einen Fokus auf einen Bildausschnitt setzt. Je nach Lebenslage ist ein bestimmter Ausschnitt der Wirklichkeit „voreingestellt“ und dient uns Menschen als Handlungs-, Deutungs- und Orientierungsschema, das die Komplexität der Welt reduziert.

Im folgenden Tagebuch berichtet die Probandin über ihre regelmäßige Joggingroutine.

Durch die Schreibpraxis tritt das Thema Biodiversität auf einmal ins Bewusstsein und verändert den Blick auf ein bislang bedeutungsloses, alltägliches Thema. Dies führt wiederum dazu, dass das Thema „Biodiversität und Rapsfeld“ von der Person wahrgenommen, aufgeschrieben und reflektiert wird.

„Als ich die Felder gesehen habe, musste ich daran denken, wie oft ich schon an diesem Punkt joggen war und noch nie über das Thema Biodiversität in diesem Zusammenhang nachgedacht habe“ (TB3_KIT24, ABS33)

Neben dem Framing finden wir in den Tagebüchern auch Reframings. Dabei wird ein aktueller, unerwünschter Zustand mit positiven Argumenten belegt. So wird Negatives in Akzeptables umgedeutet:

„Heute war ich zum ersten Mal seit Langem draußen Joggen. Ich hatte ein gelbes Shirt und so viele kleine Insekten sind auf mich zugeflogen & haben sich auf mein Shirt gesetzt. Nicht mein liebster Disney-Princess-Moment aber es hat mich an die Vielfalt der Natur erinnert“ (TB24_MEM16, Abs. 217)

Reframings und Framings zeigen also nicht nur subjektive Mikrotransformationen, sondern vor allem Bewertungsprozesse. Wie wir an den Beispielen sehen konnten, unterscheiden sich die beiden Begriffe voneinander: Beim Framing wird ein zuvor bedeutungsloser Zustand wahrgenommen, beim Reframing werden vormals negative Bewertungen aktiv positiv umgedeutet. Diese Bewertungsprozesse finden im Alltag ständig statt und sind in den Tagebüchern als Bestandteil von persönlichen Veränderungen hin zu mehr biodiversitätsförderndem Handeln zu finden.

Zwischenergebnisse zu einem anderen Projektteil finden sich in dem Blogbeitrag über unsere Diskursanalyse.

Wir sind gespannt, welche weiteren Ergebnisse unser Forschungsprojekt noch bringt!

Weitere Nachrichten

Hinterlasse uns einen Kommentar:

Zur Person

Dr. Kerstin Botsch

Soziokulturelles Monitoring, Wahrnehmungen und Akzeptanz

Tel.: +49 7449 9 29 98 340

kerstin.botsch@nlp.bwl.de

Dr. Susanne Berzborn

Soziokulturelles Monitoring, Wahrnehmungen und Akzeptanz

Tel.: +49 7449 929 98 341

susanne.berzborn@nlp.bwl.de

Daniel Bräunling

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Drittmittel-Projekt "Von der Einsicht zum Handeln"

Kommentare

Aktuell sind noch keine Kommentare vorhanden.